陶宗仪“由艺进道”书学观受元代社会“扶经翼道”思潮及其个人“卫道”意识影响而形成。陶宗仪在《南村辍耕录》中以“由艺进道”书学观采择书学史料,后又在《书史会要》中正式提出此概念,并进行理论建构。

“由艺进道”书学观使“艺”由艺术形式兼具“卫道”功用,反映了元明之际学人对“艺”“道”关系的再思考。

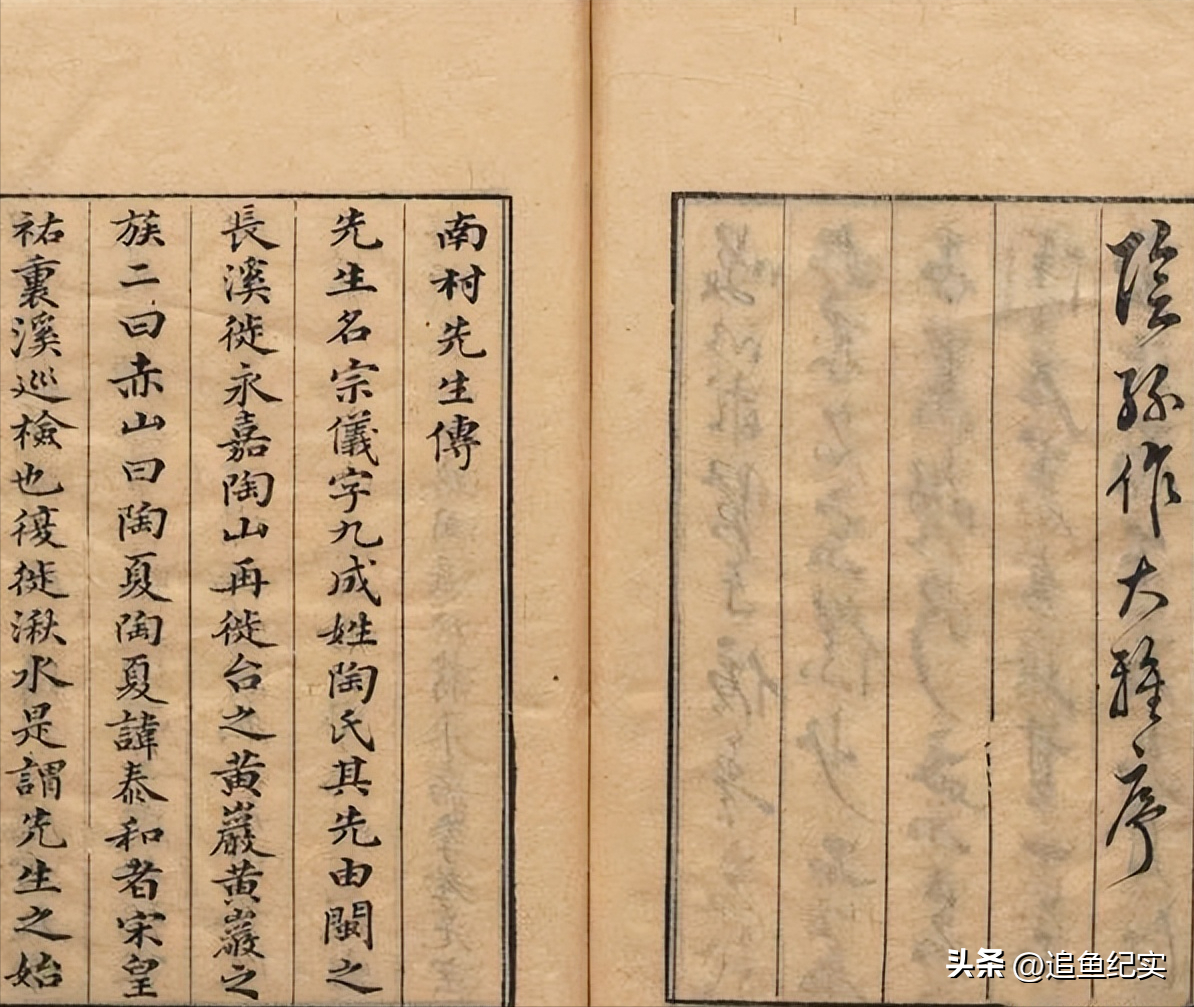

陶宗仪,字九成,号南村,自署“天台”(今浙江台州)人,元末明初学者,有《南村辍耕录》《书史会要》《说郛》等著作传世,《明史》有传。

陶宗仪基于时代背景及个人意识提出的“由艺进道”书学观,其目的在于将“书”的探讨对象从“书学”更替为“六书”,从而使“艺”由单纯的艺术形式进而兼具“卫道”的现实功用。

这种积极由“技艺”层面向“思想”层面争取话语空间的理论主张,在元明之际“艺”“道”关系的再思考中颇具代表性,并对后世相关理论的发展及再认识产生重要影响。

陶宗仪“由艺进道”书学观的生成及提出,主要有两方面的思想背景:一是元代社会普遍存在的“扶经翼道”思潮,一是陶宗仪自身浓厚的“卫道”意识。

(一)元代社会“扶经翼道”思潮元代社会存在的“扶经翼道”思潮,是理学在元代继续发展并得到官方进一步重视而正式演变为“官学”的结果。在此背景下,元人对于“道”的表达似乎格外强烈,而其所体现的“卫道”意识亦尤为显著。

在官方层面,如元末修《宋史》《辽史》《金史》时,曾因旷日持久地争论“正统”问题而导致诸史迟迟未能完稿;在最终定稿的《宋史》中,元人又特撰《道学传》,使之与《儒林传》并峙,这被视为“程朱理学占据学界统治地位的一个重要标志”。

由此可见,官方意识形态对“道”的强调及其“卫道”意识之一斑。在个人层面,“道”也往往左右着人们的行为。

如元初大儒许衡与刘因在面对朝廷征召时,许衡一聘而起,其理由为“不如此则道不行”,刘因则屡辞不就,其理由为“不如此则道不尊”。

宋臣谢枋得被强召至元大都,其临行诗谓“扶植纲常在此行”;文学家许有壬将许衡“塑造”为孟子之后、希踪程朱的“道统”承继者。

所谓“世徒知道统之有在,而不知所以羽翼夫道统者又有在焉”;胡炳文《严先生祠次胡敬存韵》一诗曰“鸿飞冥冥不可弋,当时肯入搜罗中。

近来士气颇卑懦,舣舟祠下歌清风”,该诗借东汉名士严光事迹,以“大关名教”之名义抨击“近来士气颇卑懦”的现象,今人释“卑懦”为“卑下怯懦”,大意接近,但其深层意义或当指“士人”所肩负“道统”之衰落。

又如诗人王逢《梧溪集》,《四库全书总目》谓其“集中载宋、元之际忠孝节义之事甚备,每作小序以标其崖略,足补史传所未及,盖其微意所寓也”,清人赵翼《簷曝杂记》亦谓“故其为诗,大概以扶植名教、激扬风义为主”。

(二)陶宗仪的“卫道”意识陶宗仪作为传统知识分子,本已深受彼时“扶经翼道”社会思潮的影响,具有浓厚的“卫道”意识;又身处元明鼎革之际的特殊时期,故对“道”或“道统”屡加强调,尤为重视。

《南村辍耕录》卷七“奚奴温酒”条载一侍女善于温酒,陶宗仪论道:“士君子之学为穷理正心修己治人之道,而不能至于当然之极者,视彼有间矣。

”又同卷“待士”条载,元初中书平章政事廉希宪在接见江南士人时礼遇有加,陶宗仪论道:“王之作兴斯文若此,是大有功于名教者也。”

又卷九“陶母碑”条载“陶母教子”的故事,陶宗仪论道:“陶侃母得古正之道,发人伦之本,将示教于天下。”又同卷“阴府辩词”条载“妻虐妾死而受阴府审问”的故事,陶宗仪论道:“志怪古或多,然漫书于此,以为世之妒妇劝。”

又卷十三“乌宝传”条谓:“有人出永嘉高则诚明《乌宝传》相示,虽曰以文为戏,要亦有关于世教。

”又卷十四“忠烈”条记载忠烈之事,陶宗仪论道:“至于子为父死,妇为夫死,声光赫奕,照映史册,使百世而下,知纲常大义之不可废,天理人心之不可灭如此,其有功于名教为何如。”

再以《南村诗集》为例,卷一《拟古用陆国隐韵(其三)》曰:“王风萎衰周,人纪坏狂秦。大朴变哇淫,雕虫蠧天真。迢迢百世下,礼乐就沈沦。

尼父不复作,圣道讵能新。”又同卷《郊居次韵张善初》有句曰:“未知轩冕贵,但识纲常尊。匪敢异流俗,亦云道所存。”

又卷二《次韵答张林泉五首(其二)》尾联曰:“执经弟子皆循饬,道统真传溯紫阳。”无论侍女的“当然之极”,还是廉希宪的“道统”自觉,抑或“陶母”的道德榜样,甚至“怪力乱神”及“游戏之文”的“关于世教”,只要具备“卫道”作用,皆在《南村辍耕录》的史料采择之列。

而“圣道”“纲常”“道统”等颇具“卫道”色彩的措辞亦时常出现在陶宗仪的日常吟咏之中。

所以,陶宗仪通过《南村辍耕录》的史料采择及《南村诗集》的日常吟咏以强调“道”“名教”“世教”等概念,其意在有裨于社会现实功用,而其立足点则无疑是自身浓厚的“卫道”意识。

综上可知,元代朝野上下均具有自觉的“卫道”意识,“道”与“卫道”成为广泛存在的社会共识与时代特质。

在此背景下,以“书学”为代表的艺术领域亦颇受影响,陶宗仪“由艺进道”书学观的生成及提出即是对该思潮的呼应。

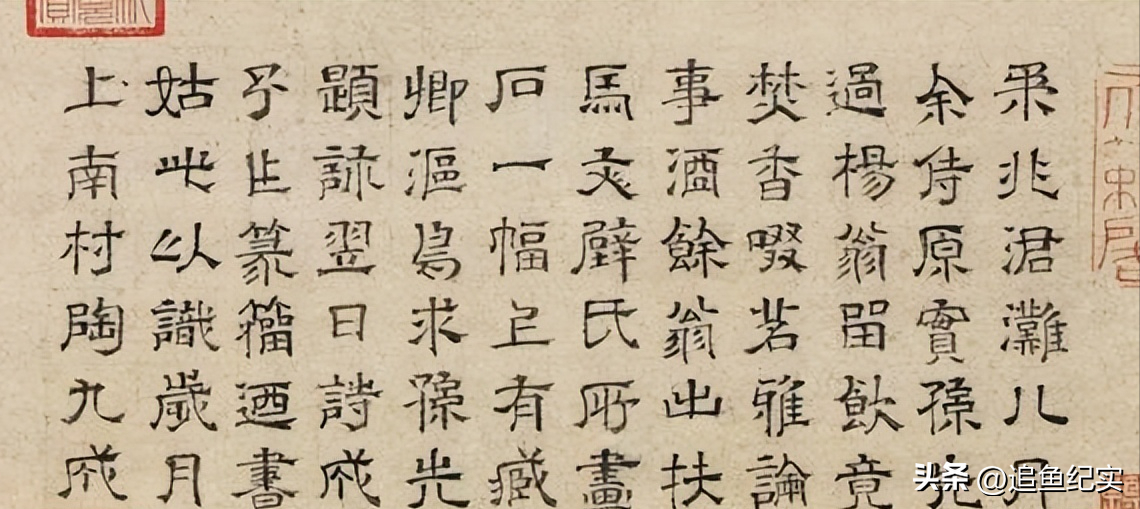

“由艺进道”书学观的理论构成及史料体现陶宗仪作为书法家与文字学家,“由艺进道”书学观是其自身书学主张的理论总结;同时,陶宗仪长于著述,在史料采择中势必积极贯彻这种理论主张。

因此,从理论构成及史料体现两个方面考察,可以更加全面地理解“由艺进道”书学观的整体内涵。

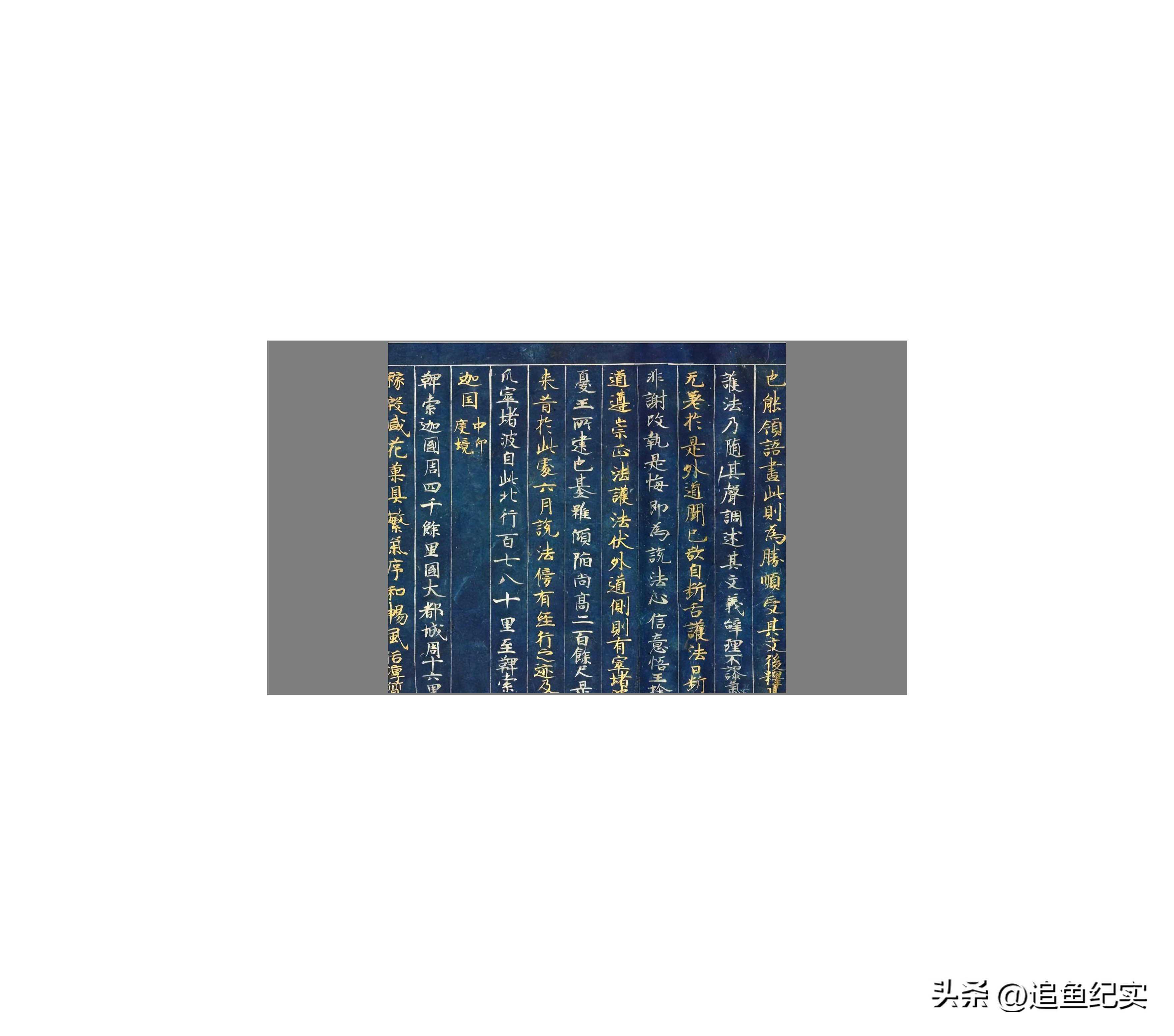

(一)“由艺进道”书学观的理论构成陶宗仪在《书史会要》自序中正式提出“由艺进道”书学观,其文曰:噫!古者以六书教小学,学童讽籀史九千,试八体,乃得为吏。后世不用此法,有皓首而莫遑究之者。且汉魏以来,善书之人未有不通六书之义。

六书之义不通,则文字之情不得;文字之情不得,则制作之故不审,授受之本不明,犹得为善书乎?近者、小者乃如此,则远者、大者又能致其知而由艺以进于道也欤?

陶宗仪所谓“由艺进道”之“道”,自然指“卫道”意识,而“艺”于书法艺术层面的“善书”之外,尚有“六书之义”“文字之情”“制作之故”“授受之本”等递嬗的附着含义。

经此理论建构,陶宗仪将“艺”的实质内涵从“书学”转换为“六书”,将“艺”的审美层面从“技艺”提升至“思想”。

于是,书法就由艺术形式而兼具“载道”功用,其根基在于“通六书”,其近小目标为“善书”,其远大目标则为由“致知”以实现“由艺进道”。

然而在书法已然成为独立且成熟的艺术形式的前提下,陶宗仪如何实现“由艺进道”的理论建构。

仍是在《书史会要》自序中,陶宗仪作过如下阐释:伏羲则龙图而八卦之画著,仓颉象鸟迹而六书之义昭,造化不得秘其机,万物莫能逃其形。人文以立,世教以植,大矣哉,书之用也。

在理学背景下,元人普遍具有浓厚的“卫道”意识,陶宗仪亦是如此。在传统的“文以载道”或“文以贯道”等认识的基础上,陶宗仪更进一步提出带有强烈时代特质的“由艺进道”书学观,认为以书法为代表的“艺”亦能兼具“进道”的现实功用。

该主张不仅是陶宗仪在其时“扶经翼道”思想氛围浸染下,通过理论构建与史料采择以实现“褒贬兴寄”,进而支持、推扬复古思潮与理学倾向等学术意愿的表现,同时也反映了以书法为代表的艺术门类在认识与审美方面脱离传统“经学”附庸,并逐步走向独立和成熟的趋势。

此亦陶宗仪在其所构建的理论体系中,能将“艺”提升至与“理学”“文学”等传统认识并驾齐驱地位的先决条件。

所以,“由艺进道”书学观既是陶宗仪个人学术倾向的反映,也是元明之际“扶经翼道”社会思潮及“卫道”意识在艺术发展领域产生折射作用的反映,因而颇具时代特质、理论价值与学术意义。

《明史》

《论陶宗仪书法渊源、特点、贡献及其当代意义》

《朱汉民学术论集》